- 公開日:2024.11.11

- 更新日:2024.11.25

- #主文に包含するもの

- #判決理由中の判断

- #既判力と相殺

- #既判力の客観的範囲

- #民事訴訟法

- #民事訴訟法114条1項

- #民事訴訟法114条2項

- #相殺をもって対抗した額

既判力と相殺の論点の基本を総整理。複数のパターンを網羅的に覚え予備試験に対応しよう。

目次

この記事を読んで理解できること

- 【基本】既判力の客観的範囲と民訴法114条2項

- 民訴法114条2項の適用は反対債権の存否が実質的に判断された場合に限る

- 「相殺をもって対抗した額」

- 事例の検討

既判力と相殺の論点は、司法試験や予備試験ではよく出題されます。しかし、よく知識が整理されていないと思わぬところで判断に失敗をしてしまいます。

そこで今回は、考えてみると少しややこしい既判力の相殺の論点を解説していこうと思います。

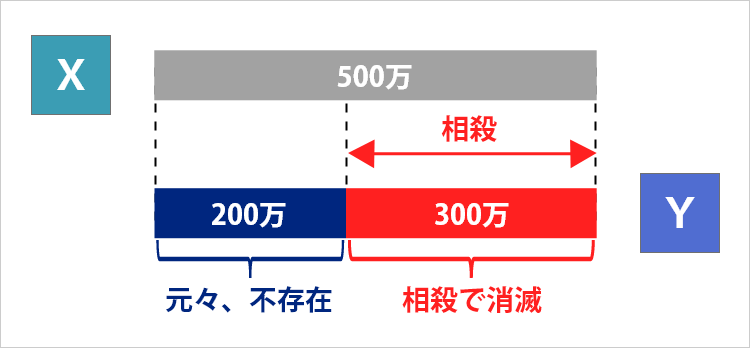

例えば、訴求債権が500万円で、被告が反対債権500万円により相殺を主張した場合、「反対債権のうち200万円はそもそも存在しない」とされ、反対債権の残りの300万円は存在し相殺で消滅した場合、

反対債権について既判力が生じるのは、300万円でしょうか?500万円でしょうか?

この結論を即答で言えないと予備試験も司法試験もロー入試も危険信号なので、この記事で確定的に理解していきましょう。

第1章 【基本】既判力の客観的範囲と民訴法114条2項

※この章は基本的な話ですので、初学者以外は読み飛ばして第2章以下に行ってもらって構いません。

1 既判力の客観的範囲 民訴法114条1項

まず、既判力の客観的範囲については、相殺に飛びつく前に民訴法114条1項を読んでみましょう。

(既判力の範囲)

第百十四条

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

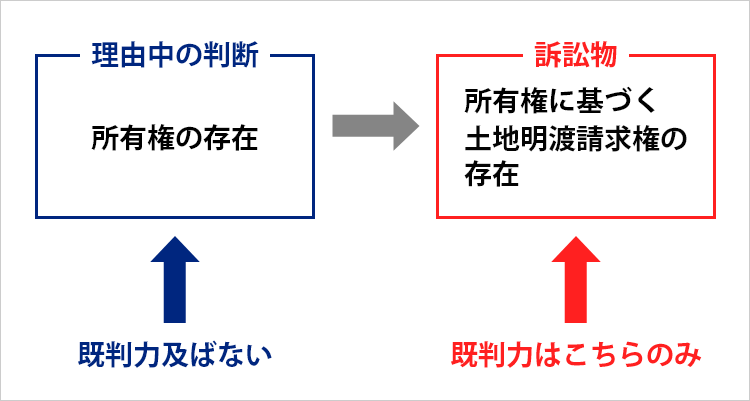

上の太字部分の、「主文に包含するもの」とは訴訟物のことを言いますから、既判力は訴訟物についての裁判所の判断に対して発生することになります。

逆に、条文上、「主文に包含するものに限り」とありますから、訴訟物以外の判断、具体的には、判決理由中の判断に対しては既判力は生じないということも大きなポイントです。

例えば、所有権に基づく土地明渡請求権を訴訟物とする給付の訴えについて、認容判決が出たとしましょう。

この場合、114条1項により訴訟物である土地明渡請求権の存在に既判力が生じます。

他方、(ここが初学者の混乱するところですが、)その前提である所有権の存在には既判力は発生しません。

もちろん、“所有権に基づく土地明け渡し請求権“が存在する以上、論理的に”土地所有権“が存在することになります。

しかし、所有権について判断がされていようがいまいが、所有権の有無については「判決理由中の判断」である以上、既判力が及びません。

2 例外としての民訴法114条2項

以上を前提に、その唯一の例外が、相殺についての民訴法114条2項です。

条文を見てみましょう。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

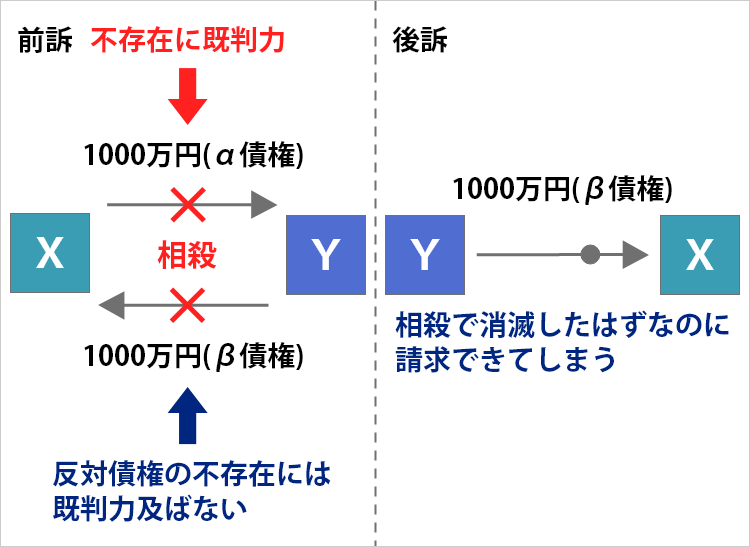

相殺で主張された反対債権については、訴訟物とは関係のないものです。

民訴法114条2項がないと仮定すると、仮に反対債権が存在すると認定され、相殺されたとしても、反対債権が相殺で消えたということには既判力が及びません。

つまり、反対債権の存在・不存在は一切既判力が及ばないため、被告はその反対債権を訴訟物にして給付訴訟を提起することができます。

すると、被告は、

ⓐ相殺による債務の消滅

ⓑ反対債権の給付の訴えによる利益

の二重に得することになり不当な結論となります。

そこで、相殺の抗弁に限り、前訴で相殺に係る反対債権の存否が判断された場合は、判決理由中の判断ではあるが、既判力を及ぼしこのような不都合を回避する規定が民訴法114条2項です。

第2章 民訴法114条2項の適用は反対債権の存否が実質的に判断された場合に限る

民訴法114条1項において訴訟物について既判力が発生するのは、訴訟物について十分に審議され裁判所の判断がされたことを実質的な根拠とします。

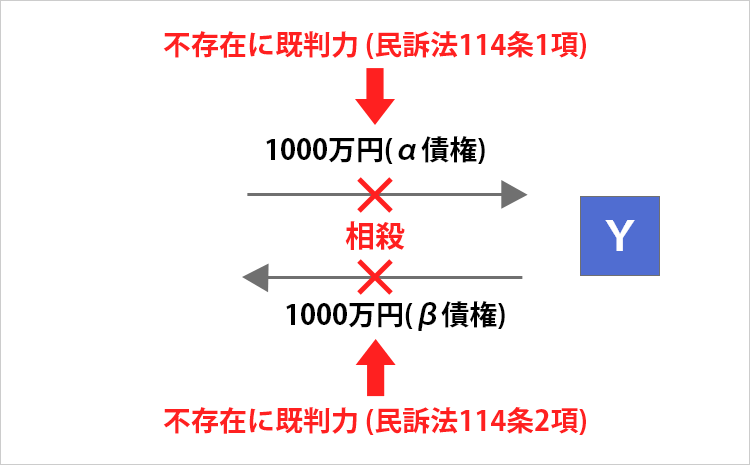

それに倣い、民訴法114条2項も、相殺に係る反対債権についてその存否が実質的に判断された場合に限り、反対債権の存否に既判力が発生します。

具体的には、相殺適状ではなかった場合や、民法509条などの相殺禁止の場合など、相殺については相殺については実質的に判断がされない以上、相殺に係る反対債権の存否に既判力は発生しません。

また、時機に後れた攻撃防御方法により相殺が却下された場合にも、相殺について判断はされませんから、既判力は生じません。

第3章 「相殺をもって対抗した額」

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

まず、既判力が生ずる反対債権の不存在の額は、「相殺をもって対抗した額」(114条2項)に限られます。

具体的には、請求債権が500万円で反対債権800万円をもって相殺し、反対債権800万円がすべて存在すると認められた場合、既判力が生ずるのは、対抗した500万円のみです。

【要注意】

なお、ここで注意すべきなのは、「対抗した」とは「反対債権の存否が実質的に判断された」という意味であることです。「実際に相殺した」ではありません。

受験生が明確に理解していない部分であります。

このことが、第4章の事例検討で重要になってきます。

〇「主張した額」

×「実際に相殺された額」

第4章 事例の検討

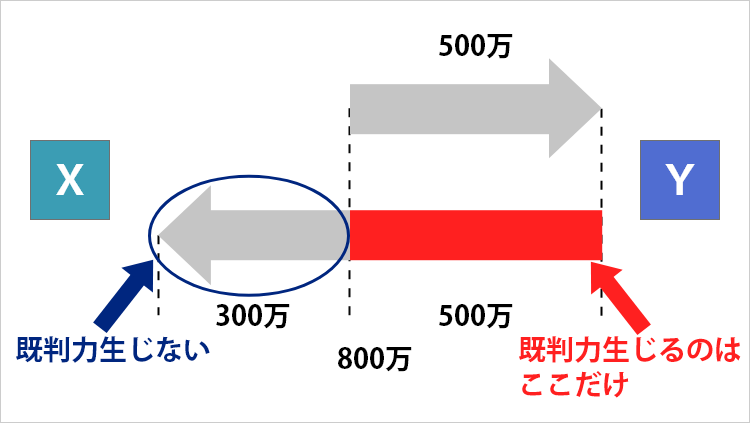

ここで、冒頭で挙げた例をもう一度見てみましょう。

(ケース)

請求債権が500万円の訴訟において、相殺で反対債権500万円の主張があった。

請求債権については、全額の存在が認定された。

反対債権については、200万円はそもそも相殺の前に不存在であった。

残りの300万円については存在が認定され、300万円について相殺がなされた。

この場合、

問1 請求債権についてどのような既判力が生じるか。

問2 反対債権について既判力を生じる額はいくらか。

まず、問1についてはすぐにできなければなりません。

請求債権は訴訟物ですから、その存否についての既判力は民訴法114条1項により考えます。

請求債権500万円のうち、200万円は消滅せずに存在し、300万円は相殺により消滅します。

したがって、請求債権の200万円の存在と300万円の不存在につき既判力が発生します(一部認容判決)。

では、問2はどうでしょう。

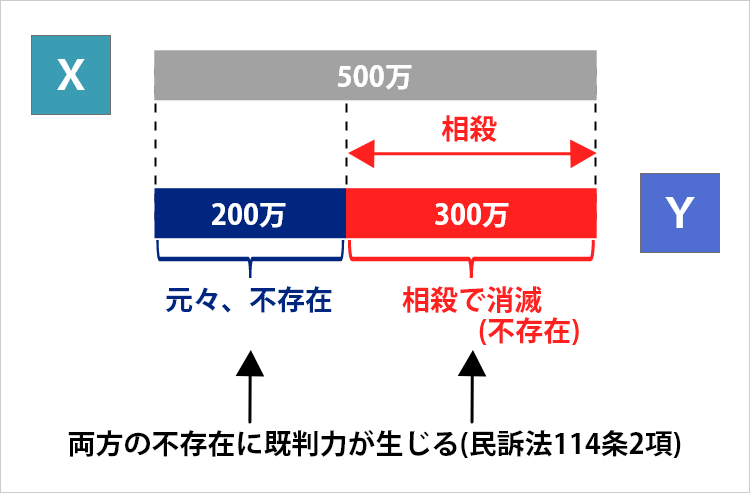

相殺で消えた300万円の部分に限るか、そもそも不存在であった200万円部分にも既判力が及ぶか(合計500万円に既判力)

実はこれ、意外と予備試験を目指すような勉強をされている受験生でも結構間違えるのです。

ここで、民訴法114条2項をもう一度確認します。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

まず、第3章の最後に述べたとおり、「相殺をもって対抗した額」とは「反対債権の存否が実質的に判断された額」と解されるで、「実際に相殺された額」ではありません。

本件では、相殺が認められた300万円も不存在とされた200万円も、請求債権である500万円を相殺できるかを認定する前提として判断の対象となっているので、「反対債権の存否が実質的に判断された額」は500万円です。

したがって、「対抗した額」は500万円となります。

したがって、相殺で消滅した300万円部分だけでなく、元々主張していた500万円すべての不存在に既判力が生ずることになります。

第5章 まとめ

本件は、受験生がかなりこけやすい民訴法114条2項の「対抗した額」の解説をしました。

基本的事項なのに、受験生の理解が及ばないため、予備試験や司法試験は好んで出してきますので、この記事でしっかりと基礎を固めましょう。

相殺に関しては既判力以外にもたくさん論点があり、その他の論点については別記事で解説していきます。

相殺という民事訴訟法で頻出の論点を予備試験ジャーナルでマスターしていきましょう。

▼次のおすすめ記事はこちら▼

【予備試験頻出】参加承継と引受承継の違いを予備試験1桁合格者(民訴A評価)が解説。

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。

動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。

是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。